原料を加熱・溶融し,その後,冷却・凝固させる合成プロセスを考えてみましょう.融液を冷却しても,固相の融点(Tm)に到達するとすぐに凝固が始まるわけではなく,一旦融点以下にまで温度は下がります.この状態を過冷却液体,融点からの温度差を過冷却度(ΔT)と呼びます.過冷却液体の状態から結晶化が始まると,潜熱を放出するため試料の温度は固相の融点まで上昇します.その後,融点で固液共存状態を保ちながら試料全体の凝固が進行し,液体が全て固体に変わった段階でさらに温度は下がっていきます.この時の試料の温度変化を,冷却曲線として右図(a)に示しました.ほとんどの場合,結晶成長を開始させるきっかけとなるのが,融液と容器との間の界面(容器壁面)で発生する不均一核の生成で,そこから試料全体に結晶が成長していくことになります.容器を使っている限り不均一核生成は避けられませんので,過冷却度ΔTはそれほど大きくはなりません.

増野研では,融液を空中に浮遊させて保持したまま冷却・凝固させるという,文字通り容器を使わない「無容器法」をメインの合成法として使います.無容器法では容器の壁面という接触界面が無いことから,不均一核生成は極限まで抑制されます.その結果,結晶化しないまま過冷却液体状態が容易に維持され,極めて深い過冷度に到達することができます.こうし大過冷却融液からは,これまで得られなかった物質が凝固する場合があります.

例えば容器を用いている限り容易に結晶化していた組成の融液でも,無容器法を用いると結晶化せずに凝固,すなわちガラス化します.これまでに,従来のガラスの常識では考えられなかった組成のガラス化が報告されており,その中で私たちは超高屈折率,超高弾性率,極めて割れにくいガラスなどの優れた材料を創り出してきました.無容器法は一種の究極的なガラス合成手法として認識されつつあります.

また,過冷却液体から直接準安定相が凝固する場合もあります.相図上にある相(安定相)に対して,同じ組成で準安定相が存在する場合,この準安定相は安定相よりも低い融点(Tm’)を持つことが熱力学的に要請されます.ここでもし準安定相の融点よりも低温まで融液の温度を下げられれば,融液から直接準安定相が結晶化しえます(右図b).ここに無容器法を利用する意味があります.これまでに,準安定相磁性強誘電体などを見いだしています.

無容器状態で融液を空中に保持するには浮遊炉を利用します.浮遊炉とは,重力に対抗する外力を利用して浮かせた物質を,非接触加熱によって溶融させる装置です.これまでに電磁力,静電引力,磁場等を用いた様々な浮遊炉が開発されています.それぞれ適用できる物質,雰囲気,温度等に制限があるため,目的によって使い分けられています.

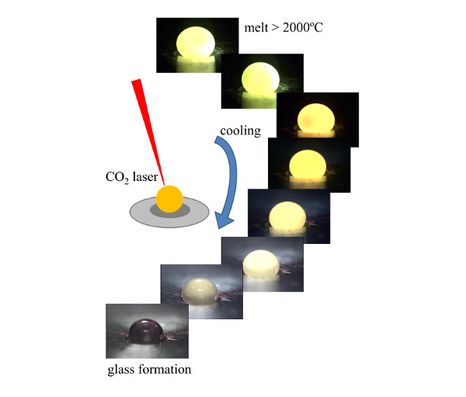

増野研では,外力としてガス流の風圧を利用したガス浮遊炉を自作して,様々な新物質を創り出します(右図).ノズルに乗せた試料を下から吹き付けるガスで浮かせ,CO2レーザーを照射して溶融します.私たちは主に酸化物を研究対象としているので,多くの場合酸素ガスを用いています.試料の温度は放射温度計で計測します.CCDカメラで試料の拡大映像を見ながら,レーザーパワーやガス流量を微調整し,安定した浮遊を保ちます.適当な時間融液を浮遊させたまま保持した後,レーザーパワーを弱めて冷却し,凝固させます.一連の操作は自作のプログラムを用いることでPC上で行うことができます.試料のセット,浮遊,溶融,凝固,そして取り出しまで,最短1分程度しかかからりません.これは通常のるつぼを使った溶融法において,電気炉の加熱,試料の溶融,冷却等を含めて数時間から一日かかるのと比べて極めて短時間です.従って,物質探索の効率化という意味でも無容器法は有用であると言えます.また,融液はノズルに接触していないので,ノズルの融点以上に温度を上げてもノズルが汚れたり溶けたりすることはありません.そのため到達温度に上限は無く,ZrO2やHfO2等の高融点酸化物でも容易に浮遊溶融させることができます.加熱し過ぎによる成分の蒸発さえ注意していれば,3000℃前後の超高温であっても浮遊したまま数時間は安定に保つことができます.そのため最近では,高融点物質の過冷却液体状態について,放射光X線や中性子回折実験を行う目的にもガス浮遊炉が使われている.

ガラスの組成開発において最も基礎となるのが,ガラス形成則です.これは,物質を構成する各原子間の結合力,結合距離,角度などの構造面から,その物質のガラス化しやすさ(ガラス形成能)を見積もる簡単な基準です.多くの単純酸化物は,主成分としてガラスの骨格をなす網目形成酸化物(SiO2,B2O3,P2O5等),網目を切りその隙間に入る修飾酸化物,そのどちらでもないが一部同様な働きをする中間酸化物の3つに分類されます.ガラス研究者は,網目形成酸化物を主成分として修飾酸化物や中間酸化物を添加し,組成を調整することで,所望の特性を持ったガラスを合成することになります.網目形成酸化物の割合が少ないなどの,ガラス形成能が低い組成の融液だと,冷却する間に融液が容器と接している界面(容器壁面)で結晶が成長し始めてしまい,ガラスにはなりません.つまりガラスが得られる組成には,ガラス形成則に基づいた限界があるとされています.

ただしその範囲は,無容器法によって大幅に拡張することができるのです.

「硬くて割れないガラス」の開発は,ガラス科学において究極の目標のひとつです.ガラスは硬いけれど,一度傷つくと,そこからすぐにひびが入り割れてしまうことを私たちはよく知っています.硬さと割れにくさを兼ね備えたガラスを創ることは不可能なのでしょうか.

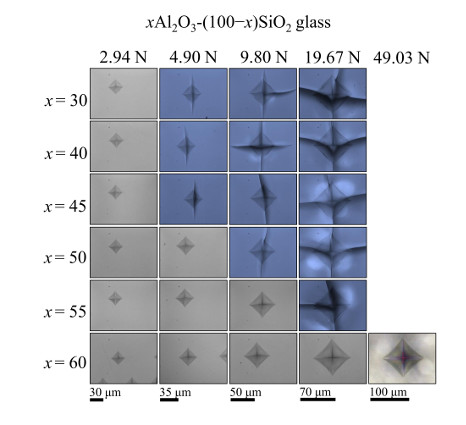

2016年,私たちは無容器法を用いて合成した602O3-40SiO2ガラス(ムライトガラス)が,高い誘電率を有しており,かつ,きわめてひびが入りにくいことを見いだしました.ガラス科学の常識から考えるととても不思議な現象ですので,現在様々な手法でそのメカニズムを探っています.

ムライトガラスは,硬くて割れにくく,さらに無色透明です.したがってカバーガラスなどへの応用が期待されますが,残念ながら現状では,直径2mm程度の球状ガラスしか作ることができません.増野研ではムライトガラスのサイズをさらに大きくするための研究も進めます.

私たちの身の回りには,コップなどの食器,窓硝子やディスプレイなど,多くのガラス製品が存在しますが,いずれの製品分野でも,より薄く,より丈夫なガラス素材が求められています.ただし,一般にガラスを薄くすると,かける力がとても小さくても,たわんだり割れたりしてしまいます.弾性率の大きなガラスであれば,力をかけても変形しにくくなりますので,薄くしても丈夫なガラスとなる可能性があります.ガラスの弾性率を上げるには,原子間の隙間がなるべく少なくなるような,充填密度の高い構造をとることが必要な条件であるとされています.そのための効果的な成分としてはAl2O3が知られており,その含有量を増やすことが高弾性率ガラスの開発への近道です.

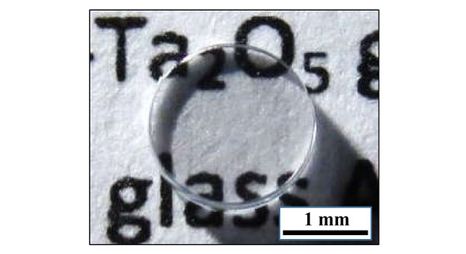

2015年,私たちは無容器法を用いることで,Al2O3とTa2O5のみからなる新しい組成のガラスを合成することに成功しました。Al2O3はガラス形成則から考えると中間酸化物であり,Al2O3)を主成分とする単純な組成ではガラス化しないとされてきましたが,Ta2O5とほぼ1:1の組成で混ぜ,無容器法を適用することで,無色透明なガラスにすることができました.また,超音波パルスを利用した精密音速測定法と,精度の高い密度データから,このガラスが極めて高い弾性率を示すことがわかりました.例えば,弾性率のひとつであるヤング率は159 GPaに達する値でしたが,これは酸化物ガラスの中でも最高レベルの値でした.典型的な酸化物ガラスの場合は60から80 GPa程度,鋳鉄は152 GPa,鋼は200 GPa程度であることと比較すると,Al2O3-Ta2O5ガラスの弾性率は,ガラスよりもむしろ鋼に近いことがわかります.

屈折率の高いガラスは,高倍率,広視野角を実現するレンズとしてスマートフォン用カメラや顕微鏡等に利用できます.可視域で無色透明な酸化物ガラスの屈折率は,通常1.5から2.0程度です.屈折率を挙げる成分として,TiO2やBaO,La2O3などが有効ですが,それぞれ中間酸化物や修飾酸化物であるため,これらを高濃度に含んだガラスを合成することは,通常困難です.

私たちは,無容器法を用いることで,La2O3-Nb2O5系やLa2O3-WOO3系,TiO2系など,網目形成酸化物を含まない組成で新しいガラスを合成することに成功しました.右図は得られたガラスの屈折率の波長依存性です.可視域全域で高屈折率で,かつ,その波長依存性が小さいことがわかります.波長による屈折率の差が小さいことは,可視光全体を集光させるレンズ用途の光学ガラスとして極めて重要です.これらの高屈折率低分散ガラス組成をベースとして,大型化,高屈折率化,低分散化,紫外(赤外)透過性の向上,モールド成形に向けた軟化温度の低下など,目的に応じた組成の最適化が進められています.

通常の固相反応でLuFeO3を合成すると,ペロブスカイト構造となります.それに対して,無容器法を適用すると,大過冷却融液から直接準安定相が結晶化します.この準安定相について結晶構造や物性を調べたところ,中心対称性のない六方晶の構造を持つ磁性強誘電体であることを見いだしました.その磁気転移温度は類似の物質であるMn系と比べて大幅に上昇していました.

ガラスは熱力学的に非平衡な相であるため,ガラスを加熱して結晶化させたときに,しばしば準安定相が安定相よりも先に結晶化する場合があります.γ-BaTi2O5は,470℃という高い転移温度を持ち,転移温度近傍で20000を超える誘電率,そして可視域で透明であることから,電気光学材料や高温コンデンサ材料としての利用も期待されています.ただ,こうした優れた特性を持つものの,通常の固相反応では単相として合成するのは容易ではなく,また,特性を制御する目的で元素置換するのも難しいとされていました.ところが,BaTi2O5ガラスを出発原料とすれば,数分間熱処理するだけで,良質な単相のγ相を得ることができます.

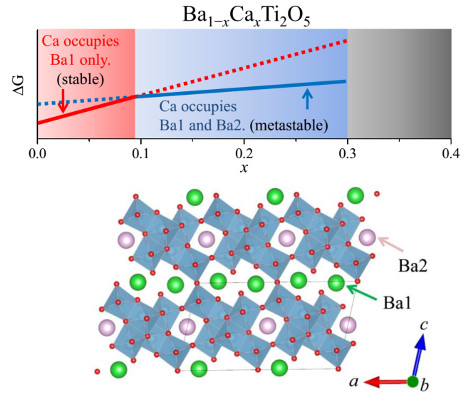

私たちは,ガラスを加熱して結晶化させるという簡便な手法(ガラス結晶化法)を用いて, (Ba,Ca)Ti2O5という新しい強誘電体の合成に成功しました.原料粉末を混合して焼結させる一般的な手法と比べて,ガラス結晶化法は,Caの含有濃度を4倍以上にも引き上げることができました.これによりCa濃度を大幅に調整することが可能となり,結果として誘電率が最大となる特性温度(強誘電転移温度)を470℃から220℃まで連続的に変化させることができました.

熱処理の結果から,この系がCa濃度によって安定相と準安定相に分かれていることがわかっていました.そこで放射光XRD,XANES,そして第一原理計算を組み合わせた精密構造解析を行ったところ,安定相領域ではCaは二つあるBaサイトのうちBa1サイトしか占有しないのに対して,準安定相領域ではこのサイト選択性が失われていることを明らかにしました.ガラスから結晶化するというルートをたどることで,熱力学的に非平衡な状態を経由することができるため,本来入るはずの無いBa2サイトにもCaが入った結晶構造でもとりえたことになります.Ba1よりもBa2を占有する方が,局所歪みの誘起を抑制することができるため,最大置換量を引き上げ,結果として,高温領域で幅広く特性を制御できる強誘電体相の合成の成功に繋がったと考えられます.

融液の温度を準安定相の融点よりも下げることができれば,融液から安定相ではなく準安定相が直接結晶化する可能性があります.ただ実際に結晶化した準安定相を室温で安定に得るためには,結晶成長速度,核生成頻度などのパラメータでも安定相より優位に立つ必要があります.したがって,それらのバランスによっては,最初に準安定相が結晶化しても,その後結晶化した安定相の成長速度が上回ってしまい,結局最終的に得られるのは安定相となる場合があります.このとき結晶化は2段階に分かれて起こり,それに伴って2回の復熱現象(ダブルリカレッセンス)が見られます.つまり準安定相は2つのリカレッセンスの間の時間しか存在しえません.それでもその時間が例えば数msecから数百msec程度であれば,ローラークエンチなどの超急冷法と組み合わせることで,室温まで凍結させられるかもしれません.したがって,例え短時間であっても準安定相の存在を確認することは,新物質を探索する上で重要です.無容器法に高速ビデオカメラや高速パイロメータなどの高速観察系を組み合わせることで,これまで研究されていなかった大過冷却融液からの凝固過程を調べることができます.

右図はLu2O3浮遊融液の凝固過程です.2回の結晶化に伴うダブルリカレッセンスが明確に観察されます.また,最初に結晶化した相の融点は,後に結晶化した相の融点よりも低くなっています.このことから,最初の相は寿命わずか10msecの準安定相であることがわかりました.現在はこの準安定相の結晶構造解析を進めています.